EROSIONS(s) SOURDE(s) –

Stéphanie Mansy par ELISABETH PIOT

–

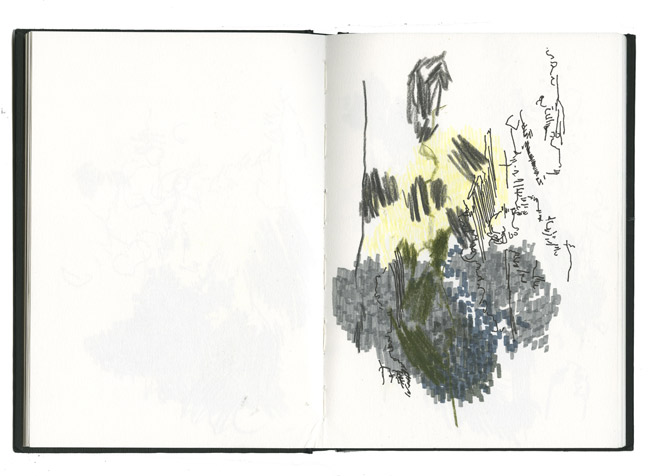

Stéphanie Mansy aborde le paysage comme un lieu symptôme.

Attentive aux événements de surfaces et autres tensions qui s’y manifestent, ses dessins tentent de retenir ce qui s’y passe en profondeur, de saisir ce qui témoignent d’un vécu de l’espace. Parce qu’elle pratique la gravure, son approche est nourrie de supports que l’on griffe, que l’on frotte, que l’on mord à l’acide, que l’on détrempe, que l’on presse. Ces gestes et attitudes devant la matière constituent autant de possibles jeux d’équivalences – formelles, sémantiques parfois sonores – qui s’immiscent dans sa pratique du dessin. Le papier s’y donne comme une peau : interface de contact réactive et sensible où s’inscrivent les affects et les traces des événements éprouvés.

Son projet de résidence à la Casa de Velásquez est né du croisement de ces sensibilités. En immersion dans des musées, des collections, des bibliothèques, elle explore les processus d’altération subis par les œuvres papiers tant comme supports de sa réflexion que comme processus de mise en œuvre potentiels. Au contact des œuvres patrimonialisées et altérées – dont l’état témoigne d’une histoire et du soin qu’on a bien voulu ou pu leur apporter – l’artiste recueille des formes et des récits et constitue une collection de fragments esseulés, de bribes à jamais incomplètes, de strates dénudées. Par le dessin, elle convoque ces imaginaires pour saisir tant l’épaisseur de l’image que son impermanence, pour penser le papier comme un lieu qui retient, éprouve et endure l’histoire – le papier comme un lieu de mémoire.

Sur ses chemins de recherche en Espagne, elle rencontre ainsi des œuvres, mais aussi des paysages habités par des événements ensevelis, imprégnés par la densité des silences de l’histoire contemporaine. La série Les manquants témoigne d’un questionnement sur ce qui se joue derrière la surface, hante la matière du papier de ces œuvres altérées dont l’histoire propre a rejoint une histoire plus grande et dont la présence actuelle s’est fossilisée. Si, comme le soutiennent les propos de Georges Didi-Huberman, « Faire une image, c’est s’adresser à la perte de quelque chose », ici, les brouillages, les effacements et les manques tentent de trouver une forme pour ces silences, un « après-vivre »* pour ces survivances.

Élisabeth Piot

Maître de conférence, Université de Picardie Jules Verne

* Georges Didi-Huberman, L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Editions de Minuit, 2002

Un velours, l’esprit d’un lieu

texte de Pauline Lisowski

–

Lors de sa visite de l’usine Cosserat d’Amiens, Stephanie Mansy fut attirée par la croissance d’un lierre qui s’infiltrait dans un mur. À l’aide d’une collaboration avec des lycéens volontaires, elle brode sur un dernier rouleau de velours bleu Waide et poursuit ainsi l’histoire du patrimoine textile de la ville. Chaque point de broderie noire suggère le développement de la vie du végétal. D’un dessin d’une infinité de traits au graphite, traduction d’un mouvement, chaque passage de fil dans le velours transmet peu à peu les sensations vécues lors de sa rencontre avec ce lieu, moment privilégié. Des correspondances avec sa pratique de la gravure se révèlent au travers des coutures et des fils qui laissent advenir des franges.

Les sensibilités et les manières de broder de chaque brodeur volontaire s’incarnent dans cette œuvre. Celle-ci rend également hommage au savoir-faire et à la mémoire des personnes qui ont travaillé dans cette usine. D’une expérience physique de l’espace, à la mémoire collective, puis à la transmission, jusqu’à un temps passé à l’ouvrage, l’artiste réunit dans cette pièce de velours, son attention à la nature, aux traces qui attirent son regard et son approche de techniques relevant d’une certaine patience.

Elle pourra se poursuivre dans le temps, telle une continuité d’un geste et des relations avec l’esprit d’un lieu, en cours de réhabilitation.

Pauline Lisowski, critique d’art

Stéphanie Mansy

–

Texte de Joana P.R. Neves

« Quelle relation le dessin peut-il avoir avec le monde organique ?

L’œuvre de Stéphanie Mansy est traversée par cette question. Elle émane d’une sensibilité développée dans différents écosystèmes naturels pour faire corps avec eux. Le dessin est pour elle, le véhicule de cette incarnation.

En effet, l’artiste se déplace dans des milieux naturels où la vie grouille pour absorber les gestes de croissance, de prolifération, de destruction ou de devenir. Les mondes végétaux, minéraux, aquatiques, sont tous incorporés dans sa pratique du dessin. Par exemple, elle « collecte et cristallise sous la forme de dessins, les accidents, les blessures, les protubérances, les empreintes du temps, les flux et les rhytidomes laissés sur les arbres » [1].

Qu’en est-il alors du dessin ?

Cesse-t-il de représenter le monde tel que nous le voyons ?

Imaginons l’artiste sentant de très près une écorce, une flaque, une pierre, plutôt que de capturer un paysage. En effet, le dessin contemporain, selon Stéphanie Mansy, s’éloigne du répertoire de spécimens afin de comprendre le monde naturel comme mouvement et comme langage : la nature murmure ou crie, elle se répand, se rétracte et s’auto-organise en communautés. Car, en réalité, les spécimens comme les humains ne sont jamais séparés d’un milieu. Ainsi, s’il représente la nature, le dessin de Stéphanie Mansy figure autant les êtres que les rapports entre eux, comme s’il touchait la pulsation lente ou ultra-rapide des éléments.

En effet, Stéphanie Mansy œuvre à rebours d’une tradition du dessin employé comme technique retraçant ce que nous voyons par le biais d’une expertise manuelle. Dessiner, traditionnellement, c’est regarder, puis copier avec la main et les outils du dessin. Et qui plus est, le dessin a été employé tout au long du XIXe siècle – et l’est d’ailleurs toujours en complément de la photographie – pour fidèlement représenter des spécimens naturels. Il a par ailleurs été utilisé pour reproduire des éléments du paysage, un genre classique, recherché comme vecteur d’un rapport contrôlé et cultivé à la nature. En revanche, tout comme le paysage est une catégorie de l’esprit plus que du monde, les spécimens dessinés sont, eux aussi, des étiquettes selon lesquelles nous organisons le monde organique qui nous entoure en le découpant en petits morceaux.

C’est pour cela que l’œuvre de Stéphanie Mansy repose sur un paradoxe : elle a une présence à la fois subtile et puissante, tant elle se fond avec la feuille ou le mur, comme si elle l’habitait. Son rapport à l’outil du dessin est une sorte de tradition technique détournée : mine de plomb, encre, gravure qu’elle emploie de façon unique, pour représenter non seulement les éléments naturels mais aussi leur dynamique, leur énergie propre.

La gravure devient ici un point essentiel pour comprendre le dessin de Stéphanie Mansy : graver c’est retirer de la matière à une surface afin que le dessin apparaisse une fois que de l’encre y a été uniformément posée, puis transférée sur une autre surface, d’habitude une feuille. De même, lorsque Stéphanie Mansy dessine, elle produit une première couche de dessins fins au graphite ou à l’encre, pour ensuite les gratter, les essuyer, les répandre sur la surface qu’elle travaille. Une sorte de gravure-érosion. Façon, peut-être, de proposer une rencontre entre l’humain et le non-humain dans leur vie infinitésimale et leur langage de traces et de cicatrices.

Si, pour le spectateur, l’œuvre semble être à la limite de l’abstraction, c’est parce que l’artiste ne représente pas la nature selon les genres qui, historiquement, l’ont découpée en catégories plaisantes à regarder comme la photographie de paysage, ou le dessin botanique. Stéphanie Mansy fait du monde organique un collaborateur, du graphite, un minéral dont la poussière se dépose sur une surface rugueuse. Les mains, le corps, l’encre et le grouillement végétal et minéral œuvrent ensemble. Elle construit avec le spectateur une autre idée de la nature, pour laquelle le mot même de « nature » est trop sage. L’artiste prépare soigneusement, dans ce rituel du dessin in situ, une rencontre. Ces interventions dans l’espace, sur des rouleaux de feuilles ou bien des feuilles trouvées se prolongent en étapes, par couches à la fois physiques et temporelles.

Cette rencontre se profile déjà dans le rapport entre le dessin et sa surface. L’artiste emploie souvent des feuilles usées, parfois même avec des vestiges d’autres dessins, d’architecture par exemple. Les murs sur lesquels elle dessine – comme c’est le cas ici – ont de préférence vécus et sont porteurs d’information. Nous remarquons cette sédimentation et pouvons même l’associer avec les couches du conscient, de l’inconscient, et de la mémoire. L’on peut même avoir envie d’associer la mécanique de l’esprit à celle de son dessin fluide et bruissant.

Palimpseste érodé, dialogue entre choses construites et choses qui poussent et dépérissent puis renaissent, prolifération de formes de vie ou de vie des formes, l’œuvre de Stéphanie Mansy est surtout une invitation à regarder de très près ou d’infiniment loin, à sentir le regard et à penser l’image avec le corps – le nôtre et celui des êtres autour de nous.

Joana P.R. NEVES

Dessins

–

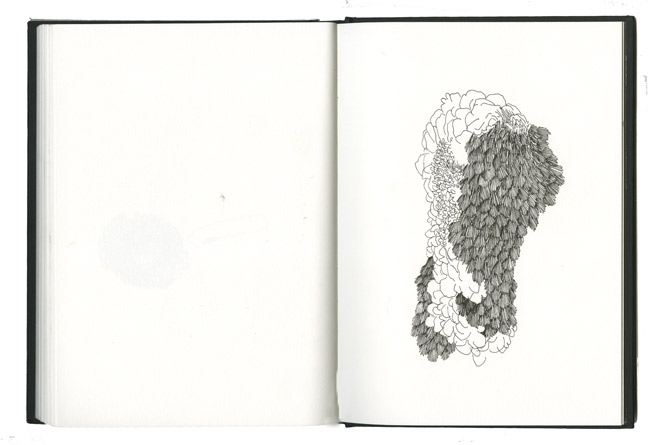

« D’une tache rapide dont l’encre s’infiltre, court, se disperse dans le derme du papier, Stéphanie Mansy fait surgir un microcosme délicat peuplé de frêles traits répétés qui, tels des lichens prolifèrent dans l’espace du dessin.

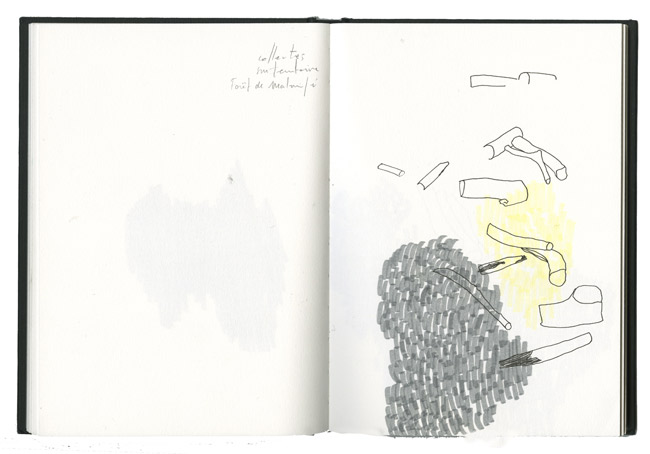

Les œuvres de Stéphanie Mansy sont colonisées par des excroissances organiques ; sortes de pétales, de filaments ou de spores qui s’auto-génèrent si bien que leurs expansions semblent être encore à l’œuvre. Il en résulte un jeu entre l’abstraction diffuse des taches d’encre et la densité graphique de ses « reprises » végétales qui viennent comme rejouer le mécanisme d’extension du lavis. En confrontant ces taches à des structures organiques en expansion et également à des éléments familiers ; échelles de chantier, fragments de corps, patrons de vêtements, Stéphanie Mansy approche le souvenir comme un espace où coexistent différents espace-temps, où se mêlent le flou et les détails persistants, où cohabitent différents milieux d’une étrangeté parfois inquiétante.

La frontière entre les différents traitements que l’artiste fait subir aux images qu’elle crée est mince. Bien souvent les différents espaces, qu’ils soient générés par le lavis, la gravure, le dessin à la plume, à la mine ou encore au feutre, se tutoient, voire se recouvrent, troublant ainsi les frontières entre les matières. Entre les apparitions diffuses qui surgissent des taches aléatoires et les détails délicats qui, compulsivement répétés, viennent s’y greffer, la compréhension du dessin se modèle en fonction de notre distance ou de notre proximité avec lui.

Les dessins de Stéphanie Mansy semblent être comme laissés en suspens dans un espace intermédiaire comme si ses interventions à la surface de la feuille pouvaient encore, grâce à l’exercice du temps, en métamorphoser l’apparence. »

Élisabeth Piot

Maître de conférence, Université de Picardie Jules Verne

Art imprimé

–

« Stéphanie Mansy traverse le paysage à la recherche des événements de surfaces et autres symptômes qui manifestent ce qui s’y passe en profondeur, qui témoignent d’une histoire, d’un vécu de l’espace. Issues de son expérience des paysages des Hauts-de France, les œuvres du cycle intitulé Souffle(s) présentées pour la Triennale de Gravure de Liège, entremêlent le dessin et la cartographie, pour retranscrire les déambulations de l’artiste dans ces espaces formés par les explosions et autres manifestations d’un territoire qui fut en guerre. Cependant, comparables à des irruptions, des geysers, les formes créées par l’artiste nous renvoient à une histoire bien plus vaste : celle de l’émergence des prémices organiques nécessaires à la vie. Pour saisir ces énergies constituantes du monde, c’est le bruit et la respiration de ces métamorphoses de l’espace que Stéphanie Mansy retient. Entre concentration et expansion, ses dessins s’apparentent à des actions performatives où le geste pérennisé à la surface du papier se fait vecteur d’une énergie manifeste. »

Élisabeth Piot

Maître de conférence, Université de Picardie Jules Verne